在现代社会中,失败几乎成为人生不可避免的一部分。无论是在学业、工作还是个人生活中,面对挫折和失败时,我们常会陷入愤怒、失落甚至自责的情绪中。而“强化失败后的惩罚”这一概念,指的是在经历失败之后,个体对自身进行更为严厉的惩罚和否定。这种心理机制不仅影响我们的情绪和行为,还深刻影响我们的成长与未来的应对策略。

首先,理解“强化失败后的惩罚”背后的心理机制,需从自我评价和认知偏差两个方面入手。很多人在遭遇失败后,会立刻将失败归因于自身的能力不足或价值降低,导致“自我惩罚”的行为出现。这种行为表现为过度的自责、否定甚至自我惩罚,比如对自己的批评、逃避责任,甚至是身体上的自我伤害。其根源在于“完美主义”和“避免失败”的心理倾向,使得个人在面对挫折时,不仅感受到失败的痛苦,还会因惩罚自己而陷入恶性循环。

其次,人们在面对失败后产生的惩罚机制,还源于社会和文化的影响。在一些传统观念中,失败被视为耻辱或不足之表现,促使个体在失败后自我惩罚,以获得社会认同或避免未来的羞辱。这种强烈的社会压力,使得个体在失败之后,更倾向于采取激烈的心理惩罚措施,从而强化了失败带来的负面影响。此外,缺乏积极的自我激励机制,也是加剧“惩罚”的一个重要原因。

然而,过度的惩罚不仅不能帮助我们有效应对失败,反而会阻碍个人成长,导致焦虑、抑郁等心理健康问题的出现。于是,重要的是掌握正确的应对策略,转变对失败的认知,从而减轻“惩罚”的负面影响。

首先,培养正确的失败观念至关重要。失败并非生命的终点,而是学习和成长的过程中的一部分。承认失败的普遍性,认识到每个人都可能在某个阶段遇到挫折,通过调整心态,将失败视为积累经验和提升自我的契机,能够帮助减轻自责和过度惩罚的倾向。

其次,建立积极的自我对话和自我宽容机制也非常关键。当遭遇挫折时,学会用温和的语气与自己对话,例如告诉自己“这只是一次学习的机会”,而不是“我一无是处”。自我宽容不仅能缓解负面情绪,还能增强面对未来挑战的勇气和信心。

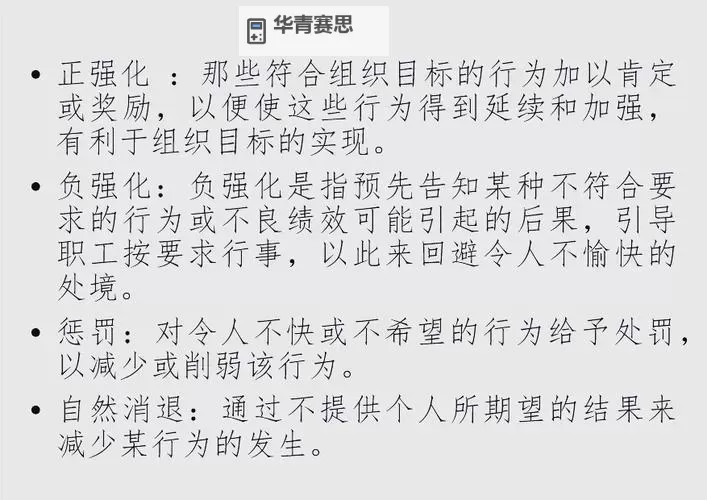

再次,采用科学的应对策略,如情绪调节、认知重塑和行为调整,是有效应对“强化失败后惩罚”的重要手段。例如,进行深呼吸、冥想等放松技术,以减轻焦虑与压力;认知重塑则帮助我们辨识和挑战那些非理性的负面思维,逐步建立积极的认知结构;行为方面,可以通过设定合理的目标,逐步提升自己的能力,增强自信心,不被失败羁绊。

此外,寻求社会支持也是缓解“惩罚”机制的重要途径。和亲友、导师或心理咨询师倾诉,获得理解和鼓励,可以帮助我们客观审视失败,避免过度自责,从而形成更健康的应对方式。

最后,培养自我反思和学习的习惯也非常重要。失败后进行理性的总结,分析原因,制定改进计划,而不是陷入无休止的自我惩罚中。通过不断学习和调整,我们不仅能够提升自身能力,还能逐步建立起积极面对失败的心态。

总之,“强化失败后的惩罚”是一种复杂的心理机制,源于个体的认知偏差、社会影响以及文化背景。我们应积极认识到失败的普遍性和正常性,转变自我认知,采用科学的应对策略,从而减轻失败带来的负面影响。只有学会善待自己,善用挫折,才能在失败中汲取养分,迈向更坚强、更成熟的人生路径。面对失败,记住:每一次跌倒,都是向成功迈进的铺垫。让我们用理性和宽容,消除自我惩罚的阴影,迎接充满希望的未来。