近年来,随着电影产业的不断发展与多样化,影院对未成年人观影的管理问题逐渐成为社会关注的焦点。近日,一则关于影院将18岁以下观众禁入的政策引发了广泛的争议。这一举措引发了公众对于年龄限制合理性、社会影响以及家庭教育等方面的热烈讨论。本文将从多个角度探讨这一社会热点话题,力图呈现其复杂性与多元性。

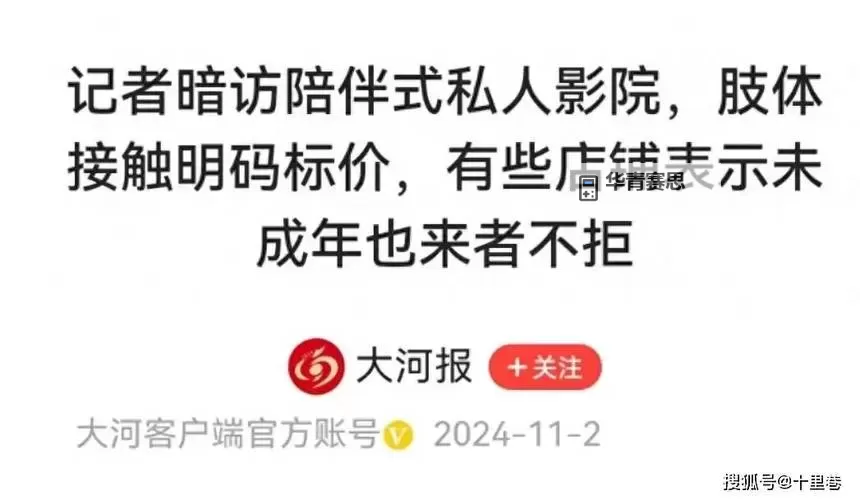

首先,支持者认为,实施年龄限制有助于营造更安全、更健康的观影环境。近年来,部分电影内容涉及暴力、恐怖、色情等元素,未成年人难免受到影响,甚至可能导致心理健康问题。限制18岁以下观众进入特定类型的电影,可以有效减少青少年的不良接触,保护其身心健康。例如,部分电影因尺度过大、内容敏感,已经不适宜未成年人观看,采取年龄限制措施则是一种有益的保护机制。

然而,反对者则指出,将18岁以下观众完全禁止进入影院,可能会剥夺青少年了解社会、接受艺术熏陶的权利。电影作为一种重要的文化载体,是青少年认识世界、培养审美情趣的重要渠道。全面限制可能导致年轻一代对社会现实的认知受到局限,从而影响他们的价值观形成。同时,有观点认为,单一的年龄限制缺乏彈性,不能兼顾不同年龄段青少年的差异化需求,反而可能产生“抑制创新”的效果。

此外,社会各界对于这一政策的态度也不尽相同。一些家长和教育人士担心未成年人接触不适当内容会对其成长产生负面影响,希望通过限制电影内容或观影时间来引导青少年的健康发展。而另外一些社会学者则呼吁,更应注重家庭、学校的教育引导作用,完善青少年的价值观培养,而非单靠行政措施限制青少年的娱乐空间。他们强调,良好的家庭教育和学校引导比简单的年龄限制更为长远、有效。

此外,值得注意的是,社会文化背景对于这一争议具有重要影响。在一些文化传统较为保守国家或地区,年龄限制措施更为严厉,被视为维护社会道德的重要手段。而在一些开放度较高的社会,重视青少年的自主选择和权利,倾向于通过引导和教育来实现青少年的合理成长。不同价值观念的碰撞,也在某种程度上加剧了对这一政策的争议。

从执行层面看,影院在落实年龄限制政策时也存在困难。例如,身份验证的技术难题、未成年人身份的真实性把控、家庭信息的隐私保护等,都影响着政策的有效性。这也引发了公众对于个人隐私与社会责任之间的思考。如何在保护青少年的同时,尊重他们的合法权益,成为一个亟待解决的问题。

此外,这一政策的争议还反映出社会对于青少年的责任认知差异。有人认为,青少年的行为应由家庭和学校主要负责,社会干预应适度;而也有人强调,社会应承担一定责任,为青少年的健康成长提供支持和保障。平衡个人自由与社会责任,成为政策制定者需要面对的重要课题。

总结来看,影院禁18岁以下观众的措施虽有其合理之处,但也伴随着诸多争议。未来,相关政策应在充分调研、多方听取意见的基础上,制定出既能保护青少年成长,又不剥夺他们文化消费权利的合理方案。同时,社会、家庭和学校应携手合作,通过教育引导、信息引导等多种方式,为青少年的健康成长营造良好的环境。只有在多元共识中,才能找到最适合时代发展的平衡点,为青少年的未来保驾护航。得当的年龄限制政策,需要兼顾安全与自由、保护与成长,才能真正赢得社会的认可与支持。